中国房颤日 | 律动东方交响曲 杨兵教授团队隔空为九省一市18家医院房颤患者“悬丝诊脉”

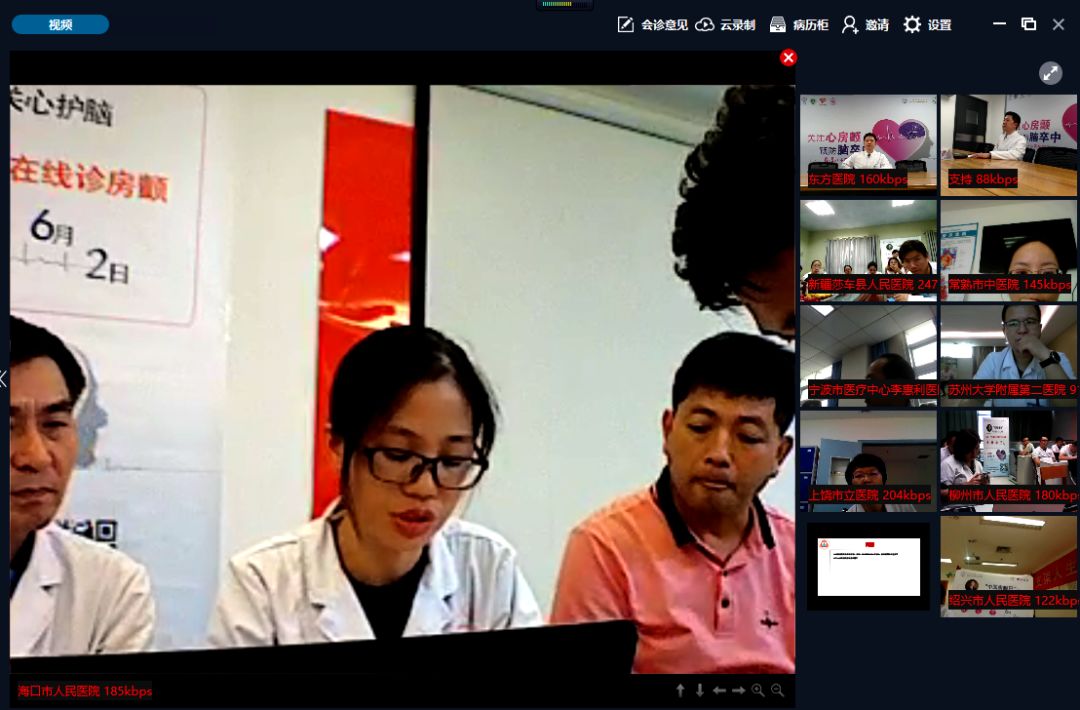

2019年6月2日,在第七个“中国房颤日”即将来临之际,同济大学附属东方医院杨兵教授率心律失常团队,举行大型义诊健康咨询活动。与通常的义诊活动不同,本次活动在开展专家健康知识讲座和健康咨询义诊活动的同时,还充分利用互联网优势,直接远程连线新疆莎车县人民医院、海口市人民医院等九省一市的18家医院,为当地患者进行了义诊和咨询解答。

关注心房颤,预防脑卒中

今年“中国房颤日”的主题是“关注心房颤,预防脑卒中”。在专家健康讲座中,杨兵教授指出,房颤作为多发疾病,在中国约有1000万患者人群。尤其在老年人群中,更是有着高发病率。据统计,80岁以上的人群中,房颤的发病率高达30%以上。房颤最主要的并发症是血管栓塞即导致脑卒中(中风),房颤患者每年脑卒中的发生率约5%,因此被称为老年健康的“隐形杀手”。

杨兵教授提到,房颤之所以会给患者带来如此巨大的危害,其中一个重要原因就是患者对于房颤的认知度、重视程度不够。有些患者直到发生了脑卒中,才发现患有房颤。房颤强调的是规范化治疗,不同的阶段有不同的治疗策略。只有进一步提高患者的知晓率,做好规范治疗,才不至于让许多患者错过治疗的最佳时机而追悔莫及。

据了解,周女士是杨兵教授的“老粉丝”。两年前,她因心脏问题找到了杨教授,经过杨教授的诊断做了射频消融手术之后,房颤问题不再成为困扰。得知杨教授开展房颤健康知识讲座和健康义诊活动,昨晚特地从南京赶来现场。

健康知识讲座中杨兵教授系统介绍了房颤的典型表现、房颤的类型、房颤的危害以及房颤的诊断治疗方式等预防保健知识,并重点向大家讲解了房颤的危害及如何开展规范化的治疗,提高了人们对房颤的正确认知。他表示,房颤并不可怕,跟高血压、糖尿病等慢性病一样,只要进行规范治疗,坚持规律监测、定期复诊,保持健康的生活方式和心态,房颤是能得到有效控制的。

健康知识讲座结束,现场观众纷纷上前围着杨兵教授,一个接一个的不断询问着自己遇到的问题以及对于房颤知识方面仍然存在的困惑。杨教授耐心的为每一位进行讲解。

在上午的健康咨询义诊活动现场,与杨兵教授一起为大家提供服务的还有心律失常团队的浦介麟教授、李莹教授、张旭敏教授、胡建强教授等20多位医生和护士,他们就患者们关心的问题进行了详细解答,并为他们提供了心电图检查、血压及血糖检测等服务。

活动现场,年近花甲的老人坐着轮椅,拿着病例,认真讲述自己的身体状况以及目前所面临的问题和存在困惑。团队专家和杨教授逐一为其解惑。

经过上午两个小时的义诊活动,60位来自不同医院的患者进行了咨询,心律失常团队专家们给予了针对性的治疗方案,杨兵教授亲自为每个患者的方案把关,28位病人决定进行手术治疗。

九省一市齐联动“远程义诊”

海口人民医院带来的病例患者由于反复胸痛3年,再发加重半天入院。由于患者是年龄较大、房颤年限不详且为出血高危,杨兵教授团队专家建议着重采取预防抗凝策略,逐步配合左心耳封堵手术进行治疗。

随后来自盐城市中医院、射阳县人民医院、皖北煤电集团总医院、南京市江宁医院、常熟中医院、宁波市李惠利医院、绍兴市人民医院、柳州市人民医院、吉安分院、无锡三院、上饶市立医院、苏州附二、常州一院、常州二院、景德镇市第二人民医院、通大附院等16家医院的主任分别带来了不同的病例汇报,杨兵教授团队专家们一一耐心给予解答。

所有患者在义诊结束时都非常认可,对于有这样的远程医疗平台表示非常激动和高兴,让老百姓通过互联网远程医疗在家门口获得了全国知名专家的帮助。

未来上海市东方医院将凭借自身医疗技术及管理水平优势,借助移动互联网、大数据、物联网等信息化技术,不断拓展远程医疗服务范围,丰富远程医疗诊疗模式,除常规远程义诊外,积极开展远程教育、远程会议、远程床旁会诊、远程会诊、远程手术指导等多元化的远程服务。

上海市东方医院心律失常中心主任杨兵教授表示,远程医疗将最大程度地提高优质医疗资源服务的可及性,提升医疗健康服务的整体效率,我们的目标是构建以上海市东方医院为核心、以患者为中心的模式,让更多人可以真正享受到方便、快捷的知名专家诊疗服务,构建起“首诊在基层、复杂病例远程会诊、疑难急重患者转诊无障碍”的联动服务模式,增加患者就医的便利性,让“互联网+健康”模式能够成为真正的惠民举措。

相关导读:

房颤是心房颤动的简称,是最常见的持续性心律失常。房颤发作时,心房因为丧失了原有的规整节律,导致心房射血能力下降。房颤患者可出现心慌、气短、胸闷等症状,症状的严重程度受心率快慢的影响较大。当心室率非常快时,甚至可以诱发心肌缺血和心力衰竭。据统计,心衰患者房颤发生率为54%,房颤患者心衰发生率为33%,对于合并心衰的房颤患者,再住院率和远期死亡率明显增加。与此同时,当心房血液难以有效排出后,心房内血栓形成的概率将明显提高。血栓脱落将导致脑卒中等全身血管栓塞并发症。相比与正常人,房颤患者卒中风险增加5倍,痴呆风险增加2倍。

据估计,2010年全球房颤患者人数约为3350万,预计到2050年,中国房颤患者男性520万、女性310万人。40岁以上人群中,男性一生中患房颤的风险为26%,女性为23%,也就是说平均每个人一生中有四分之一的概率会患上房颤。

然而,目前我国房颤诊治过程中仍存在较多问题。首先是房颤的诊断率低,因房颤在相当一部分人群中可以无任何症状,而当发现时早已出现了血栓栓塞事件。据统计,缺血性脑卒中患者中约有三分之一具有房颤,早期的发现和治疗,无疑可以改变相当一部分患者的预后。其次,目前对于房颤患者的抗凝强度不够。因诊疗过程中过分担心出血事件,而下调抗凝药物剂量,甚至单纯使用抗血小板药物代替抗凝治疗,未能有效预防血栓事件的发生。

为此,从2013年开始,每年的6月6日被定为“中国房颤日”,旨在提高大众对于房颤的认识,提高房颤的发现率,早期诊断率。通过正规的治疗方法、多学科的集中管理,改善房颤患者的预后,减轻房颤引起的医疗负担。

杨兵教授、主任医师、博士生导师,同济大学附属东方医院心脏内科常务副主任和心律失常诊疗中心主任,中华医学会心电生理和起搏分会全国委员、创新工作委员会主任委员、左心耳封堵委员会副主任委员、无创心电学组委员、室性心律失常工作委员会委员兼秘书和心房颤动工作委员会委员、中国医师协会心律学专业委员会委员兼副理事长、2018年度国之名医•青年新锐。

杨兵教授专注于心律失常介入诊疗,擅长于快速性心律失常的导管消融治疗、缓慢型心律失常的起搏治疗、心力衰竭的再同步化治疗、恶性室性心律失常的ICD治疗和左心耳封堵术预防卒中等,技术推广至全国30多个省市,并在国内率先开展难治性室速的双极消融、化学消融等复杂技术。专注于遗传性心律失常的基础研究,国家自然科学基金项目结题2项,获得省部级课题和奖励多项,发表SCI论文22篇,授权实用新型专利2项。

关注心房颤,预防脑卒中

今年“中国房颤日”的主题是“关注心房颤,预防脑卒中”。在专家健康讲座中,杨兵教授指出,房颤作为多发疾病,在中国约有1000万患者人群。尤其在老年人群中,更是有着高发病率。据统计,80岁以上的人群中,房颤的发病率高达30%以上。房颤最主要的并发症是血管栓塞即导致脑卒中(中风),房颤患者每年脑卒中的发生率约5%,因此被称为老年健康的“隐形杀手”。

杨兵教授提到,房颤之所以会给患者带来如此巨大的危害,其中一个重要原因就是患者对于房颤的认知度、重视程度不够。有些患者直到发生了脑卒中,才发现患有房颤。房颤强调的是规范化治疗,不同的阶段有不同的治疗策略。只有进一步提高患者的知晓率,做好规范治疗,才不至于让许多患者错过治疗的最佳时机而追悔莫及。

据了解,周女士是杨兵教授的“老粉丝”。两年前,她因心脏问题找到了杨教授,经过杨教授的诊断做了射频消融手术之后,房颤问题不再成为困扰。得知杨教授开展房颤健康知识讲座和健康义诊活动,昨晚特地从南京赶来现场。

健康知识讲座中杨兵教授系统介绍了房颤的典型表现、房颤的类型、房颤的危害以及房颤的诊断治疗方式等预防保健知识,并重点向大家讲解了房颤的危害及如何开展规范化的治疗,提高了人们对房颤的正确认知。他表示,房颤并不可怕,跟高血压、糖尿病等慢性病一样,只要进行规范治疗,坚持规律监测、定期复诊,保持健康的生活方式和心态,房颤是能得到有效控制的。

健康知识讲座结束,现场观众纷纷上前围着杨兵教授,一个接一个的不断询问着自己遇到的问题以及对于房颤知识方面仍然存在的困惑。杨教授耐心的为每一位进行讲解。

早发现,早诊断,及时解决心房颤

在上午的健康咨询义诊活动现场,与杨兵教授一起为大家提供服务的还有心律失常团队的浦介麟教授、李莹教授、张旭敏教授、胡建强教授等20多位医生和护士,他们就患者们关心的问题进行了详细解答,并为他们提供了心电图检查、血压及血糖检测等服务。

专家们表示,随着科技的发展,医疗器械水平的提高,积极治疗高血压、高血糖,戒烟戒酒,减轻体重,有呼吸睡眠暂停综合征的患者接受氧疗,健康的生活方式可以很大程度上预防房颤。

活动现场,年近花甲的老人坐着轮椅,拿着病例,认真讲述自己的身体状况以及目前所面临的问题和存在困惑。团队专家和杨教授逐一为其解惑。

经过上午两个小时的义诊活动,60位来自不同医院的患者进行了咨询,心律失常团队专家们给予了针对性的治疗方案,杨兵教授亲自为每个患者的方案把关,28位病人决定进行手术治疗。

九省一市齐联动“远程义诊”

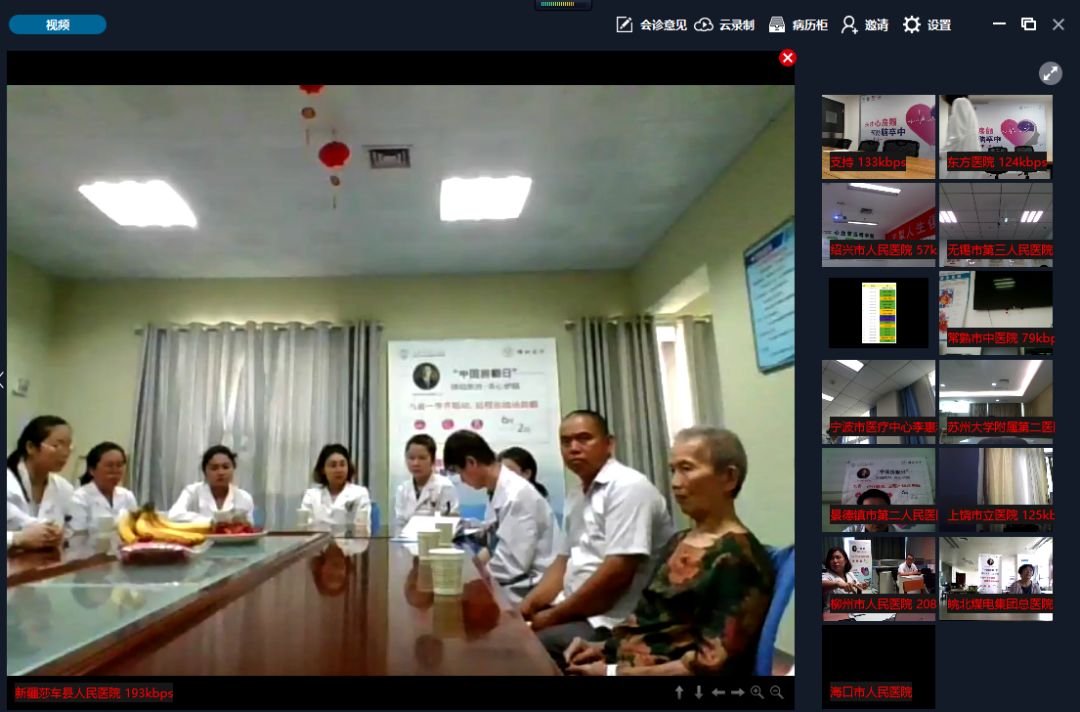

下午14:00整,上海市东方医院心律失常中心首次通过“互联网+会议连线”的方式成功开展了“中国房颤日”远程大型义诊活动。活动当日,上海市东方医院心律失常中心与新疆、浙江、江西、广西、江苏、安徽、海南等九个省份,共计18家远程协作单位同时联动,使专家与患者免去舟车劳顿,实现远程面对面诊疗,与当地医生共同探讨患者的病情及临床疑难问题,为患者拟定最佳的治疗方案,极大地方便了广大患者。

首先是来自新疆莎车县人民医院的胡主任带来的病例汇报,患者为77岁的女性高龄患者,反复胸闷、心悸10年,目前主要采用抗凝和抗心室率的药物进行治疗。团队专家经过交流探讨,给予了患者精准的分析和治疗建议。

海口人民医院带来的病例患者由于反复胸痛3年,再发加重半天入院。由于患者是年龄较大、房颤年限不详且为出血高危,杨兵教授团队专家建议着重采取预防抗凝策略,逐步配合左心耳封堵手术进行治疗。

随后来自盐城市中医院、射阳县人民医院、皖北煤电集团总医院、南京市江宁医院、常熟中医院、宁波市李惠利医院、绍兴市人民医院、柳州市人民医院、吉安分院、无锡三院、上饶市立医院、苏州附二、常州一院、常州二院、景德镇市第二人民医院、通大附院等16家医院的主任分别带来了不同的病例汇报,杨兵教授团队专家们一一耐心给予解答。

所有患者在义诊结束时都非常认可,对于有这样的远程医疗平台表示非常激动和高兴,让老百姓通过互联网远程医疗在家门口获得了全国知名专家的帮助。

未来上海市东方医院将凭借自身医疗技术及管理水平优势,借助移动互联网、大数据、物联网等信息化技术,不断拓展远程医疗服务范围,丰富远程医疗诊疗模式,除常规远程义诊外,积极开展远程教育、远程会议、远程床旁会诊、远程会诊、远程手术指导等多元化的远程服务。

上海市东方医院心律失常中心主任杨兵教授表示,远程医疗将最大程度地提高优质医疗资源服务的可及性,提升医疗健康服务的整体效率,我们的目标是构建以上海市东方医院为核心、以患者为中心的模式,让更多人可以真正享受到方便、快捷的知名专家诊疗服务,构建起“首诊在基层、复杂病例远程会诊、疑难急重患者转诊无障碍”的联动服务模式,增加患者就医的便利性,让“互联网+健康”模式能够成为真正的惠民举措。

相关导读:

房颤是心房颤动的简称,是最常见的持续性心律失常。房颤发作时,心房因为丧失了原有的规整节律,导致心房射血能力下降。房颤患者可出现心慌、气短、胸闷等症状,症状的严重程度受心率快慢的影响较大。当心室率非常快时,甚至可以诱发心肌缺血和心力衰竭。据统计,心衰患者房颤发生率为54%,房颤患者心衰发生率为33%,对于合并心衰的房颤患者,再住院率和远期死亡率明显增加。与此同时,当心房血液难以有效排出后,心房内血栓形成的概率将明显提高。血栓脱落将导致脑卒中等全身血管栓塞并发症。相比与正常人,房颤患者卒中风险增加5倍,痴呆风险增加2倍。

据估计,2010年全球房颤患者人数约为3350万,预计到2050年,中国房颤患者男性520万、女性310万人。40岁以上人群中,男性一生中患房颤的风险为26%,女性为23%,也就是说平均每个人一生中有四分之一的概率会患上房颤。

然而,目前我国房颤诊治过程中仍存在较多问题。首先是房颤的诊断率低,因房颤在相当一部分人群中可以无任何症状,而当发现时早已出现了血栓栓塞事件。据统计,缺血性脑卒中患者中约有三分之一具有房颤,早期的发现和治疗,无疑可以改变相当一部分患者的预后。其次,目前对于房颤患者的抗凝强度不够。因诊疗过程中过分担心出血事件,而下调抗凝药物剂量,甚至单纯使用抗血小板药物代替抗凝治疗,未能有效预防血栓事件的发生。

为此,从2013年开始,每年的6月6日被定为“中国房颤日”,旨在提高大众对于房颤的认识,提高房颤的发现率,早期诊断率。通过正规的治疗方法、多学科的集中管理,改善房颤患者的预后,减轻房颤引起的医疗负担。

杨兵教授、主任医师、博士生导师,同济大学附属东方医院心脏内科常务副主任和心律失常诊疗中心主任,中华医学会心电生理和起搏分会全国委员、创新工作委员会主任委员、左心耳封堵委员会副主任委员、无创心电学组委员、室性心律失常工作委员会委员兼秘书和心房颤动工作委员会委员、中国医师协会心律学专业委员会委员兼副理事长、2018年度国之名医•青年新锐。

杨兵教授专注于心律失常介入诊疗,擅长于快速性心律失常的导管消融治疗、缓慢型心律失常的起搏治疗、心力衰竭的再同步化治疗、恶性室性心律失常的ICD治疗和左心耳封堵术预防卒中等,技术推广至全国30多个省市,并在国内率先开展难治性室速的双极消融、化学消融等复杂技术。专注于遗传性心律失常的基础研究,国家自然科学基金项目结题2项,获得省部级课题和奖励多项,发表SCI论文22篇,授权实用新型专利2项。